「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」は、2008年7月10日にアトラスより発売されたPlayStation2用のゲームソフトである「ペルソナ4」に、新要素が追加され、2012年6月にPS Vitaで発売されたタイトルです。

現在はダウンロード版がNintendo Switchでもプレイ出来ます。

ペルソナシリーズとは、アトラスの有名RPGの「女神転生」シリーズの派生作品で、現在ナンバリングタイトルは5まで出ており、今やアトラスの最大の看板作品となっています。

ペルソナシリーズは、アトラスのゲームクリエイターである橋野桂さんがメインディレクターを担当した3でシステムを一新し、そこから飛躍を始め、一部では橋野さんが手がけたペルソナ3、4,5は、ペルソナ三部作とも言われています。

本作は、寂れた地方都市の稲羽市に住む親戚の家に、1年間預けられることになった高校生の主人公が、町で起こる連続殺人事件の謎と、その裏に潜む不可思議な世界の謎に、仲間達と共に挑むジュブナイルRPGです。

キャラクターの心情を丁寧に描き、全ての人が楽しめるエンタメ性も兼ね備えながら、その奥に心理学や、哲学の深い潮流と洞察がある本作は、ゲームの中でも唯一無二の魅力を持つ傑作です。

そんな本作を自分なりに考察してみました。

前半部分はキャラクターの内面の考察なので、物語の本質についての考察は後半部になります。

かなり文章量が多くなったので、気になる項目だけ読むというのもいいかもしれません。

以下、物語の重要部分に触れるので、ネタバレが嫌な人はここでストップしてね。

ペルソナ・シャドウ・集合的無意識

本作は自分の心の力である「ペルソナ」で、異世界の敵である「シャドウ」や、その背後の存在と戦っていきます。

「ペルソナ」や「シャドウ」といった言葉は、心理学の言葉で、スイスの心理学者であるカール・グスタフ・ユングという人が提唱した概念です。

ペルソナの語源は古代ローマの古典劇の演者の「仮面」から来ており、意味としては人間の様々な外的側面を指します。

具体的に言うと、私たちは、普段生活している中で「学校に行っている私」「親の前の私」などなど様々な顔を使い分けています。

この様々な顔をペルソナと呼んでいるわけです。

一方でシャドウは、意識して作り上げるペルソナとは違い、無意識に抑圧してしまっている内面のことを指し、意識や自我が否定した要素が、心の中でイメージ化したものとも表現されます。

分かりやすくいうなら、一生懸命勉強して優等生をやっているけど、心の中では羽目を外す不良的存在に憧れていたりする心の一面、みたいなものがシャドウです。

ペルソナシリーズにおいてメインの能力であるペルソナ能力は、ナンバリングにより若干、意味付けが違っています。

その中でも4に関しては、一番、心理学的な意味に近い解釈を取っていると思います。

本作において、各キャラクターがペルソナ能力に目覚めるきっかけは、抑圧していた認めたくない自分を認める事です。

それを自分の一部と認め、制御した時に、自分を守り、闇の欲望が具現化したシャドウと戦うペルソナという力になるわけで、本作はこの見たくない・認めたくないものを目をそらさずに見る事というのが重要なテーマになっているのです。

また本作において、戦いの舞台になる「マヨナカテレビ」やその中の世界についてですが、これは集合的無意識が作り上げた世界だと捉えるととても物語が分かりやすくなると思います。

集合的無意識もまた、前述のユングが提唱した概念で「人間の意識の奥には無意識の領域があり、その領域は全ての人間が繋がっている」というものです。

本作のペルソナ能力や土地名などは、日本神話のモチーフが多いことからも、テレビの中の世界は、日本人の無意識が作り上げた心の中を投影している世界だと考えていいでしょう。

以上の概念を踏まえた上で、考察を進めます。

次項からは、共に冒険をするパーティーメンバーの内面を考察していきます。

千枝と雪子 守りたいと守られたい

全国的に有名な老舗高級旅館「天城屋旅館」の一人娘で、次期女将でもある天城雪子。

本作のダンジョンは、抑圧された人格を抱えた人間の内面の世界であり、最初のダンジョンが、後に仲間の一人になる彼女の内面世界です。

それ以降も、抑圧世界から救ったメンバーが仲間に加わっていくのですが、この例外が最初のパーティーメンバーである、主人公・花村陽介・里中千枝の3人です。

厳密に言えば、陽介と千枝は本格的なダンジョンがないだけで、自分のシャドウと向き合うイベントが最初にちゃんとあるのですが、初期メンバーの二人は、ある意味で心のバランスが一番取れており、真っ直ぐな少年少女なので、プレイヤーの感情移入がとてもしやすいメンバーです。

千枝と雪子は、幼馴染の親友であり、主人公たち3人は、テレビに放り込まれた雪子を救うことが最初のミッションになります。

個人的な感想ですが、里中千枝というキャラクターは、本当に素晴らしい子だと思います。

陽介の素晴らしさは、後の項目で詳しく述べますが、千枝もまた、意識が利他に向いており、おおらかで優しい心を持っている、類まれなるキャラクターです。

さて、雪子の抱えている問題ですが、田舎の伝統ある旅館に生まれた雪子は、しきたりや慣習の閉塞感で心が収縮してしまっています。

「旅館の跡取りであることしか自分には価値が無い」と言っており、自分で運命を選び取る可能性を最初からあきらめてしまっています。

そんな雪子に、幼い時に手を差し伸べてくれたのが明るく活発な千枝であり、自分のイメージとは正反対の色である「赤が似合う」と言われたことが雪子にとって大事な言葉になっています。

何気なく言われた言葉が大事な人生の指針になることを、丁寧に描いている点に本作の心に対する深い洞察が感じられます。

そんなわけで千枝と友達になった雪子ですが、後ろ向きなマインドセットが根本的に変わるわけではありません。

当たり前ですが千枝には千枝の悩みがあり、全てのエネルギーを雪子に使えるわけではありません。

雪子は心の底で「千枝が自分をここではないどこかへ連れ出してくれるんじゃないか」と考えていましたが、それは無理だと悟り、心の中でここから連れ出してくれる誰かを求めます。

それらの心が雪子の中のシャドウになり、それはお姫様の姿をしていました。

そのシャドウが言う「たまたま生まれた場所により、死ぬまで人生が決まっている」「一人じゃ何も出来ないし、出ていけない」「出ていく勇気もないから、ただじーっと王子様を待っている」という言葉は、雪子を通して、現代の女性の「王子様願望」という一つの課題を反映しています。

封建的な社会はとうの昔に終わったにも関わらず、童話の昔ながらのお姫様のイメージがアップデート出来ずに、待っていれば素敵な王子様が迎えに来てくれるという意識を抱えてる人が、最近は少なくなりましたが、それでもまだ根付いています。

そもそも現代は、男女ともども草食化しており、お互いがあちら側から来るのを待っている状態です。

しかし、当り前の話で、人間関係は助け合いだし、支え合いです。手を差し出さなければ、手を差し出してくれる人はいません。

利己の感情で、自分の為だけに他人を待っていても未来はないのだと思います。

一方の千枝は、カンフーの映画に憧れたりと、誰かを助けることに根本のマインドセットが向いています。

しかし、幼い時から、女の子っぽい性格ではなく、どちらかというと少年のような趣味や性格です。

だからこそ、自分には無い魅力を持つ人に憧れを持つし、嫉妬もします。

その対象が雪子でした。

千枝のシャドウが言う「美人で色白で男子がちやほやしている雪子が、たまに自分のことを卑屈な目をして見てくるのがたまらない」「あたしがいなきゃ何も出来ない、あたしの方がずっと上じゃない」「あの雪子が私を頼っている、だからこそ雪子が手放せない」

という言葉の数々は、直視するのが中々辛いですが、辛いと思う理由は、我々全員が無意識のうちに持っている優越の比較の感覚を裸のまま言語化しているからです。

つまり千枝と雪子は、無意識の抑圧下では、自分の優越感の為に守りたい側と、自分の為に守ってもらいたい側の都合のいい依存関係という状態にあったということです。

しかしこの感覚は、どんな人間関係にも含まれていることであり、全てが悪いことではないし、千枝と雪子の関係は、これが全てなわけではありません。あくまでそういう要素があったということです。

千枝と雪子は、それぞれが無意識に見ないふりしていた自分と向き合い、より複雑な自分を認識しつつ、考えて前へ進む力を手にします。

主人公が言う言葉の選択肢の中に、「これが千枝の全てじゃない」という言葉がありますが、この心の持ち方が自分と向き合いバランスを取る上で大事なのだと思います。

千枝にしても雪子にしても、自我や意識は基本的に光に目を向けており、心の一部に抑圧している無意識があるに過ぎず、それは誰にでもあるものなのです。

自分のストレスや欲望と向き合うことの他に、誰にでもある弱い部分を自分の延長戦上として想像し、理解出来る一歩を踏み出すということも、本作の重要なテーマの一つです。

その意味でお互いを都合よく理解するのではなく、弱い部分を抱えつつ生きていることを理解し合った二人は、一つ先の友人関係へ踏み出すことが出来たのだと思います。

完二と直斗 アニマとアニムス、そして排外

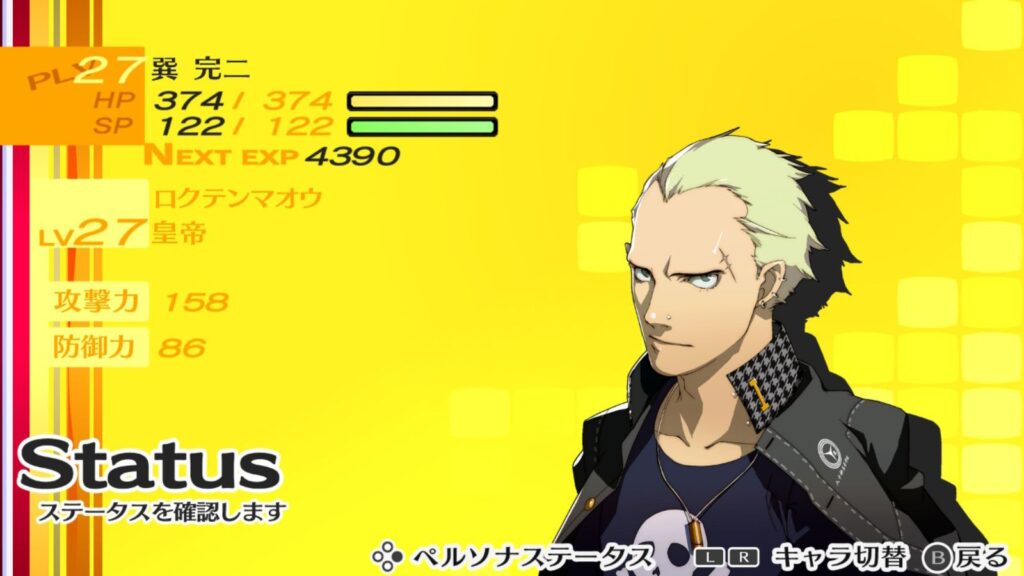

老舗の染物屋の一人息子で、中学時代に暴走族を潰したと噂される不良、巽完二。

そして警察とパイプを持つ探偵一族で、メディアでも「探偵王子」として取り上げられている白鐘直斗。

この二人は、それぞれに違う性別への憧れや、内面に別の性別的要素を抱えている存在です。

またまたユングによる心理学の用語の話ですが、「アニマ」と「アニムス」という言葉があります。

「アニマ」は男性が心の中に持つ女性性のことを指し、「アニムス」は女性が心の中に持つ男性性のことを指します。

私自身は男性で、恋愛対象は女性ですが、人生の随所で手を差し伸べてくれたり、感性が合うのは女性が多く、自分の中には女性的な感性が確実にあるなあと感じます。

本作において、アニマを抱え、それを受け入れられずにいるのが完二。

そしてアニムス的憧れを持て余し、悩んでいる存在が直斗です。

完二は染物屋の一人息子で、手先も器用で裁縫が絵が得意で可愛い人形とかも好きでした。しかし周りの女性からの「男のくせに気持ち悪い」という心無い言葉などから、自分の好きな物や感性を封じ込め、その反動として泣く子も恐れる不良になりました。

完二のシャドウが言う「女は嫌い、わがままですぐ泣く、陰口、ちくる、化ける、試す」「男は男のくせにって言わない」「誰でもいい、僕を受け入れてよ」

という声には、女性から受けた拒絶の恐怖心から、過度に男らしさへ依存し、男らしさを示すことでしか自分には居場所が無いという意識が見えます。

完二の本体が言う、拒絶が恐いから自分から嫌われるという言葉もまた、完二が抱える繊細な感性を表現しています。

一方の直人は、幼い頃、祖父の家で読んだ探偵小説への強い憧れがあります。

おそらく元々、内向的で友達を作るのが苦なタイプだったんではないでしょうか。

その憧れを抱え直斗は、学生探偵として活躍し始めます。

しかし直斗が憧れる探偵は、ほぼ全てが男性です。そして警察もまた典型的な男組織。

探偵としての成功体験を重ねるほど、女性としての、というよりは自分そのものの価値を認識できなくなっていきます。

また学生探偵への嫉妬から、まわりの大人に「子供のくせに」という中傷も沢山されます。

小説の探偵も、ほとんどが大人であり、結果直斗は大人に対する過度な憧れから、無力な自分を許せず、本当は女であり、さらには子供である「大人な男性」とは真逆な自分とのギャップに苦しむようになっていました。

直斗のシャドウが、子供の様な仕草で「おいてかないで、一人ぼっちはさみしい」と言っているのは、急に大人になろうとした意識の反動と、探偵であることの動機の根本が誰かに認めて欲しいという気持ちがあることの現れでしょう。

この二人に共通するのは、排外的な社会に対する苦しみです。

両方とも本来は繊細で優しく、そして「誰かに認めて欲しい」という感情が根底にあります(これは全ての人が一緒ですね)

しかし日本社会は、安定した村社会ゆえに、周りとは異なる個性を持つ人に対し不寛容です。

また「空気を読む」「人に合わせる」という能力が特に大事な国柄であり、本質的に内向的な二人にはかなり生きずらい環境でもありました。

しかし二人は、自分が無意識に閉じ込めていた「認めて欲しい」という渇望を受け止めることが出来ました。

完二は結果として、自分の特技である裁縫を、何と言われてもいいから隠さないという選択をし、結果自分の個性を認めてくれる人がいることを発見します。

直斗もまた探偵以外の自分にも価値があることを、主人公たちと友人関係になることで知ることが出来ました。

完二と直斗は、認めて欲しいという渇望を隠したまま、不良や探偵としてどんどん尖っていった自分から、その欲望を認め、自分の個性と意志を見つめ、育てていけるような自分に成長したのだと思います。

久慈川りせ 混乱する承認欲求と自意識

有名なジュニアアイドルで「りせちー」の愛称として親しまれている久慈川りせ。

急激に短期集中で人気が上がったりせは、芸能界という過酷な環境による疲労と、自分が作り上げた「りせちー」というキャラが、ありのままの自分とは思えななくなったことなどから、芸能活動を休止し稲羽市に戻ってきました。

りせは心の中で、ベタベタなキャラ作りをした「りせちー」を偽物だと捉えており、そんな偽物より、あるがままの自分を見て欲しいという無意識がりせのシャドウを生みます。

りせの問題が中々難しいのが、アイドルがそもそも精神のバランスを取るのがかなり難しい職業だということです。

歌手や役者のようにしっかりとした専門があるわけでなく、「誰かを元気にする存在」でありながら「ファンから応援される存在」でもあります。

その意味でアイドルとは実は輪郭がとても曖昧な職業なのです。

だからこそ個々に求められるのが「自分が何を表現し、どういう姿をファンに応援してほしいか」を考えることだと思います。

これを考えずに「ただチヤホヤされたいからやっているだけ」的な要素が根本にある場合、芸能界は辛いところですし、ストレスからその後の人生はかなり辛いものになることが予想されます。

承認欲求というのは悪いものではなく、誰でも持っていますし、社会で沢山の人の中で生きている以上、あって当然のものです。

普通は、年齢を重ね成長していくと共に、承認欲求と自分が本当にやりたいことのバランスの中で、自分が一番、満足出来る選択肢を考えていくことになります。

しかし若い女の子には、ここにショートカットの道があります。それがアイドルです。

実際、アイドルはかなり過酷な道なのですが、キラキラしてチヤホヤされているように見えるのも事実です。

そもそもが男女問わず若い時なんて、特に何も考えずに、チヤホヤされたいくらいでぱっと将来を選んでしまうものです。そんなわけで今の日本には、地下も含めると異常なくらい膨大なアイドルがいます。

全員が全員、安易な承認欲求だとは思いませんが、それでも多くの人が承認欲求を主な理由にアイドルをやっているような気がします。(それで自分が幸せになれるなら全然悪いことではない)

また深く考えずにアイドルの世界に飛び込んだものの、そこで色々な事を知り、立ち止まったり、考えるきっかけを元に成長する人もいると思います。

そんなわけで、りせもまた芸能界での精神的な消耗、さらに彼女の場合、デビュー前にいじめられていた経験もあり、いきなりちやほやしされる落差も普通の人より激しかったのでしょう。

りせは一度、立ち止まるという選択をすることになります。

しかしりせの精神は疲労し消耗しています。結果、自分がしたいことも、本当の自分も分からなくなり「丸裸の私をみろ!」という、あるがままを受け入れて欲しいという承認欲求と、ヤケクソが混ざった錯乱したシャドウを抱えることになってしまいます。

しかしりせは主人公たちと出会い、自分の承認の願望と混乱を受けいれます。

彼女が、シャドウを受け入れた直後に言う「本当の私なんてどこにもいない、全て私から生まれた私」という言葉は、一つの真実だとは思いますが、その後も本作の中で彼女は自分の思いを探し続けます。

一度はアイドルを辞めると決意したりせですが、結果として後輩のかなみが人気を博し、自分のことを買ってくれていたマネージャーもりせの決意を受け入れて、りせの元を去ります。

その時の「全部無くしちゃった」「何だか分かんない」「気持ちがぐちゃぐちゃ」というのは混乱した彼女の本心です。

ただしそれを認めて主人公の前で言えるということが、以前の彼女に比べて大幅に成長している点です。

「混乱していることが自分で分かること」はなかなかすごいことで、後はゆっくりでもいいので、自分の気持ちの糸をほどいていけばいいのだと思います。

気持ちがぐちゃぐちゃだと吐露した後、「もう一度よく考えてみる」とりせが言いますが、自分の気持ちと向き合い、様々なことを踏まえ考えることが出来てる時点で、りせは大丈夫なのです。

最終的にりせは芸能界に復帰することを決意しますが、「芸能界のりせちーも普段の私も、みんな自分であり、本当の自分じゃない私なんていない」と語り、本当の意味での目的が固まった彼女はとても頼もしく輝いて見えます。

その後に彼女が言う「素の表情の写真の上に、アイドルの人格である「りせちー」という文字でサインした」というセリフは、非常に粋なシーンかつ素敵な言葉です。

りせは最終的に「私の中に色んな自分があることをちゃんと伝えれるようになりたい」という目標に辿り着くわけですが、これはアイドルとして以上に、人と生きる上で大事で、かつ素敵な姿勢だと思うので、これを自分の力で見つけたりせは、アイドルとしても人としても素敵な人生を歩むのだろうと思うのです。

クマ もう一人の主人公

最初からテレビの中の世界に住んでいながら、自分が何者か分からないクマ。

その正体はシャドウに人の気持ちが目覚めた存在で、人間に好かれるために自ら可愛らしい外見を作り出したのでした。

クマは自分がシャドウであることを忘れたくて、自分で自分の記憶を封印しています。

物語終盤で記憶が戻り、一度は皆の前から立ち去るわけですが、自分の事を必要としてくれる菜々子や皆、そして自分にも出来ることがあることに気付き、皆の元へ戻ってきます。

私はクマは、本作におけるもう一人の主人公だと考えています。

本作における事件の始まりは、イザナミが主人公・足立・生田目にテレビに入る力を授けた時です。

三人に求められたのは、人々の欲望を煽り盛り上げるための役割であり「テレビの中の世界」という「人々の無意識の欲望の世界」に入れる力を与えたわけです。

しかし人間の欲望の化身と化したイザナミにも、かつての純粋な思いもわずかに残っていました。それが三人のうちの一人に、イザナギの精神を宿した主人公を選ぶという行為に繋がったのだと思います。

さて、人々の無意識世界の欲望の象徴であるシャドウに、突如人間の心が芽生えた存在であるクマ。

後の項目で詳しく述べますが、本作のイザナミや神という存在は、人間の無意識の流れが結合し、生み出された存在だと、私は考えています。

ということは無意識であるテレビの中の世界で、欲望の象徴であるシャドウに希望の心が芽生えたという事実は、イザナミや人間の欲望の中に残っている、純粋な思いの顕現だとも言えます。

イザナミに残っているイザナギ的な希望の心を現実世界で託された主人公と、無意識下の世界での純粋な思いの顕現であるクマ。

この二つは、立つ世界が違うだけで、とても似ています。

いつの段階でクマの人格がシャドウに芽生えたのかは分かりませんが、私は主人公が稲羽市に来たタイミングなのではと考えています。(主人公の存在がクマという人格が芽生える契機になったのではなかろうか)

その意味で、現実における人間社会における希望が主人公で、無意識下の心の世界の希望がクマなのではと思うのです。

クマが仲間の元に戻ってきた時に、抑圧した無意識を制御してペルソナにする人間と、無意識の側から人間に近付こうとしたクマでは、「ただ順序が違っただけなんじゃないか」と直斗が言いますが、正にその通りで、至る場所や思いが一緒なら、違う環境や、順序など本質的に何も関係なく、分かり合えるのだと思います。

また「自分が何者かを考え続け、かつ大した力もなく、特別な存在でもない、そんなところも俺たちと一緒だ」とクマが戻ってきた時に陽介が言います。(陽介のセリフは本当に名言が多い)

現実の世界で無意識を見つめ、もがき考え続ける主人公と、無意識の世界から生まれ、現実の世界の問題へアプローチし考え続けるクマ。

本作は、あがき考え続けることを伝える物語であり、主人公とクマは同じ精神性を共有しているのです。

陽介 あがいて考え、そして成長する希望の人

元々は都会育ちでありながら、父親の仕事の事情で稲羽市に引っ越してきた、「ジュネス」という大型スーパーの店長の息子である陽介。

本作において主人公の相棒的なポジションであり、物語を進める軸になる人物です。

一緒にジュネスでバイトをしていた小西早紀先輩に恋心を抱いていましたが、小西先輩が連続殺人事件の被害者になったことをきっかけに、主人公と共に事件を調べて行くことになります。

陽介を一言で言うならば、真っすぐな心を持った典型的な思春期の男子です。

連続殺人事件にショックを受けながらも、そもそも田舎暮らしにうんざりしており、テレビの中の世界など不思議な体験にワクワクした感情を無意識下で抱えています。

その事実を自分のシャドウに突き付けられた陽介は、それを受け入れ、ペルソナ能力に覚醒していくわけですが、それ以降も本編内で陽介はどんどん成長していきます。

陽介はお調子者だし失敗も多いです。

菜々子の件から、真犯人だと思われていた生田目に一番感情的になり、暴走し突っ走っていたのも陽介です。

しかし陽介には得難い能力があります。

それは自らの失敗を認めることが出来、自分の気持ちを見つめ、しっかりと考えることが出来ることです。

ペルソナ能力やテレビの中の世界にわくわくし、自分が特別だと思えて、これで小西先輩に相手にされなかった惨めな自分を忘れられると思ったこと。

いつでも皆に頼られる主人公が内心でうらやましかったことなどを、素直に認めることが出来る陽介の資質は、とても素晴らしく貴重なものです。

そもそも人と比べて特別になりたいとか、未知のものにわくわくするという感性は、思春期の少年が誰しも抱えているものです。

また思い込みが激しく、突っ走りがちでバランス感覚が悪いのも、思春期男子の特徴だと思います。(10代や20代は、私見ですが女の子の方が圧倒的にバランス感覚があり賢い)

しかし、普通の少年が自分の悪い部分を見ないようにして、考えるのを面倒くさがり、なあなあにして成長しがちなのに対し、陽介は自分を顧みて、しっかり考えることが出来ます。

その時点で、陽介は特殊な資質を持った人なのです。

だからこそ陽介は物語が進むにつれて加速度的に成長していきます。

「大事なのは場所ではない、遠くのどこかでなく自分のまわりにある」

「何かが出来るから特別なのではなく、生きていたら気付かないうちに誰かの特別になっているもの」

「あがいてでも自分で感じて生きていきたい」

「真実や自分が何なのかをこれからも探していく」

などなど、陽介の言葉たちには本作が伝えたい思いや哲学の結晶が詰まっています。

主人公は、ゲームの特性上、プレイヤーの代理であり、かつ自分で喋ることがほぼないことを考えると、本作の物語の軸であり、主人公たちの成長を代弁する陽介は、本作の主人公格であると言っていいと思います。

現実のプレイヤーとも、精神的に重なる部分が多いとも思いますし、その意味で陽介は本作において最重要なキャラクターの一人だと思います。

悩み、考え、あがく人々

前項までで主人公と共に活動する、特別捜査隊。すなわちパーティーメンバーの人物像を掘り下げてきたわけですが、パーティーメンバーは基本的に自分の問題と向き合いつつ、誰かを助ける方へと向かって行きます。

その意味で、パーティーメンバーは利他へと向かえる余裕があるわけであり、自分を保つバランス感覚が備わっています。

一方でパーティーメンバー以外の、コミュ活動で交流する人たちは、人によって悩みもそれぞれで、年代も様々、その重さも様々であり、本作の重厚な魅力がこれらの人々との交流に詰め込まれています。

その全てを書いていくと、いよいよ文字数がとんでもないことになりそうなので、本項ではバスケ部の友人コミュの一条康に関することを書いていきます。

元々、孤児院で育ったものの、子宝に恵まれなかった稲羽市の名門一家である跡取りとして養子に迎えられた一条。

跡取りとする為、厳格な教育を受け、バスケをやることも反対されていたのですが、ある時、養親に実の子供が生まれたことで、そちらが跡取りになることが決まり、厳格な教育から解放され、バスケも出来るようになります。

しかし、一条は血の繋がりが全てじゃないと分かっていても、まだ二歳の子に英才教育を施している養親の様子を見て、「自分はもういらないんじゃないか」と複雑な気持ちを抱きます。

端から見ていても一条の状況は、辛くて複雑な状況だと感じます。

子供は親から無条件で愛されたいと思うものです。しかし養親たちは血の繋がりは関係ない姿勢を示し、実際一条にも愛を注いではいますが、一条を当主にする選択はとらず、事実、血の繋がった子の方を選び、英才教育をしている。

ここにやはり矛盾があるわけです。これをこの年で突き付けられるのはかなりヘビーです。

実際、名家には名家の慣習があり、養親には養親の思いがあるのは分かりますが、本音として「いやいや一条を当主とする方針を継続しろよ」とプレイ中、憤りの感情が芽生えました。(伝統は素晴らしいと思うが、人の気持ちを引き裂くのであればそんなもんいらない)

その後、一条は自分の本当の親の手がかりを探しに孤児院に行くわけですが、本当の両親は既に死んでいることを伝えられ、施設の人から、両親が託した手紙を渡されます。

しかしその手紙の封筒がまだ新しかったことなどから、その手紙は施設の人が一条の為を思い、両親の代わりに書いたものだというのが分かるのです。。

その時に、一条は自分のことを思って手紙を書いてくれた人の優しさに感動し、施設の人や、主人公たち友人、養親など、様々な人に囲まれて自分があることを確信します。

一条は、人に囲まれ、その関係の中で個人が成り立っていることを「うっすら知ること」と、「本当に分かること」は違うんだという発言をするのですが、それがこの年で理解出来た時点で、一条はすごいのです(私は最近ようやく理解出来た気がします)

再度言いますが、一条の状況は複雑で精神のバランスを取るのは中々難しいです。

養親はきっといい人なのだろうけども、血が繋がっているかどうかで差を設けており、そういう残酷さを、繊細な年ごろに経験するのはかなりきついことだろうと思います。

しかし一条は、主人公を含め、色んな形の様々な思いが自分に向けられ、それが自分を作っていることを理解します。

つまり、一条は優しさにも色んな種類があり、完璧なものはなく、それぞれに違いがあるということを知ったのです。

養親は確かに、血により差を設けてはいる、しかし自分に向けられている愛もニセモノではないし、かつ養親も完璧な存在ではない。

そして自分には養親以外にも友人や、様々な大事な人がいて、その人たちからもらう愛も性質は様々である。

それらをこの年で理解し、前向きに受け入れることが出来た一条は、この先の人生をきっと有意義に歩むだろうし、おそらく普通の同世代よりも、より深い魅力を持ついい男になると思います。

本作がすごいのは、その一条とのコミュで主人公がやれることは、「ただ友人として話を聞いたり側にいること」であるというのを表現していることです。

側でじっくりと話を聞くことというのは、人を理解する想像力を養い、かつコミュニケーションで最も大事なものだと思いますが、それをしっかり表現していることが、本作の持つ、優しく深い魅力の一因になっていると思います。

テレビに放り込む・アンテナに引っかかってる死体・霧を晴らすメガネ

本作で人の命を奪う手口は「テレビの世界に放り込む事」です。

この非常に象徴性に満ちた事象を考えてみたいと思います。

本作のテレビの中の世界とは、人間の集合的無意識下にある欲望を集め、映した世界です。

本来、無意識の世界は、慈愛の様な、お互いへの思いが満ちている世界でしたが、欲望の方がどんどん肥大化していき、それを反映した世界が出来上がりました。

マヨナカテレビの項目で、もう少し深く掘り下げますが、本作におけるテレビのイメージはネガティブな感覚で捉えられている面が強いと思います。

村上春樹さんの「ねじまき鳥クロニクル」で、テレビを見てそれだけを信じている人々の危険さが提唱されていましたが、本作にもその感覚は強いです。

本作のオリジナル版は2008年に発売されており、そのころがちょうどYoutubeが盛り上がってくるタイミングなので、本作の視点はネット動画ではなくテレビに向いています。

そのころのテレビについては、報道の一方的な視点、難しく都合の悪いことは報じず、本能を刺激するような芸能ニュースばかりを報じる姿勢など、様々な問題点が指摘されていました。

そもそもテレビは視聴率を取り、CMを見てもらい、スポンサーの商品を買ってもらうという重要な目的があります。

ゆえに人々の欲望を煽るため、人々が嫌な気持ちにならず、難しくなく、簡単に、楽に気持ちよくなれる番組作りを目指すことになります。(それにプラスして人の本能を刺激するスキャンダルなど)

一時期、テレビをずっと見てると馬鹿になると言われたのは、背景にこのような理由があるのだと思います。

これはテレビだけの問題というよりは、個人がいかにテレビやスマホのようなものと向き合うかという、利用する側の問題もあるのですが、それはひとまず置いておきます。

ネット動画に関しては、権力が一方的に独占しているテレビと違い、個人のチャンネルも多いため、何をどう見るかを自分で選んで見れるという側面があります。

その意味で現在では、テレビの影響が低下し、Youtubeなどのネット動画が2008年におけるテレビの位置にあるかもしれません。

しかし悲しいことに、テレビの時代から状況は良くなっておらず、自分で選べる自由度が増えるほどに、テレビの時よりもさらに多くの人が、自分が望んだものしか見ないという事が証明されてしまいました。

2008年におけるテレビの問題である、欲望を煽り、楽で気持ちの良い物、もしくは黒い本能を刺激するスキャンダラスな内容しか見ないという問題は、そのままネット動画にも移行してしまっています。

その意味で本作が掲げる問題点は、依然続く、現代的な課題なのです。(現代社会の根本的問題)

さて、テレビの世界の考察はこのくらいにして、いよいよ「テレビに放り込む」ことの意味を考えていきます。

これは、つまりテレビやネット動画にどっぷりはまり込むこと。言い換えると、自分で思考することを放棄し、テレビやネット動画に思考を委ねてしまうことを意味していると思います。

現代の高齢者が、ネット番組だけを見続け、ありえないような陰謀論を本気で信じてしまうことが多々ありますが、これがまさにテレビに放り込まれた事例と言えるでしょう。

本作ではテレビに放り込まれた被害者は、無意識の欲望の世界で、自分の欲望に殺され、そして現実世界で死体となって、民家のテレビアンテナに吊り下げられた状態で発見されるわけです。

これを現実に変換すると、テレビやネット動画ばかり見て、一方的な思い込みや、欲望だけが肥大し、次第に自分では何も考えられなくなり、自意識が宙ぶらりんな存在になってしまうことを象徴しているのだと思います。

本作でテレビの中の世界において、メガネをかけると霧が晴れるのは、無意識の欲望世界と自分の間にフィルターをかけることにより、欲望に対し距離を取り全体を見渡せるようになるということだと思います。

これを現実に置き換えると、自分が動画などを見る際に「これはあまたの中の一意見に過ぎない」という心構えを持ち、あくまで情報収集の手段の一つのように捉えるというような、バランスのよい距離感を保つ行為、これがメガネをかける行為と同義だと思います。

菜々子が息を吹き返した意味

物語の終盤において、テレビの世界へ入った反動で体調を崩していた菜々子の心肺が停止します。

おそらく、ほとんどのプレイヤーが菜々子を実の娘の様に大事に思ってプレイしていたと思うので、この展開に絶望に叩き落とされたプレイヤーも多いのではないかと思います。

真エンドのルートに進めば、菜々子は息を吹き返すわけですが、一部のバッドエンドでは菜々子の息が吹き返すことはありません。

まずこの段階における稲羽市の状態について考えます。

既にテレビの世界の中の霧が現実世界に侵入し、人々が各々の恐怖心から、陰謀論を信じたり、自分だけガスマスクをする人が現れたりと、混乱と疑心暗鬼に陥っています。

本作におけるテレビの中の世界というのは、人間の無意識下の欲望の世界で、人間は自分が見たいことだけを見ていたいと無意識で願っています。(本作はその気持ちとの戦い)

ゆえに霧が現実に漏れているというのは、歪んだ心の願望に現実の肉体や社会が飲み込まれつつあることを表現しています。

私は、菜々子は街における純粋性の象徴であり、その意味で街と繋がっている、もしくはリンクしている存在だと考えています。

菜々子が体調を崩し、集中治療室に入っている理由を医者は「分からない」と言いますが、原因は歪んだ欲望に純粋性が飲み込まれ、それにリンクした存在である菜々子が弱っている、そういうことではないかと思うのです。

菜々子が心臓の動きを止めたことに、特別捜査隊のメンバーたちは絶望に突き落とされ、一連の事件の容疑者である生田目に対する憎悪をたぎらせます。

ここでテレビの中に生田目を突き落とす選択をした場合、バッドエンドになり、菜々子は息を吹き返しません。

しかしここで、感情に流されず、冷静に事実を眺め、生田目が犯人かどうかをもう一度、事実を踏まえて検証する選択肢を選ぶと、菜々子の息が吹き返します。

先程、菜々子は街の純粋性の象徴と言いましたが、バッドエンドの選択肢は、感情や、欲望が命ずる見たい事実だけを信じた結果で、欲望や虚飾に飲み込まれている状態であり、結果、稲羽市の希望の最終線であった主人公たちも、そちらの勢力下に置かれたことを意味し、街の純粋性は消滅します。

しかし、生田目が犯人だと思いたいという欲望や虚飾に流されずに、自分の頭でもう一度考えるという選択を取る場合、街には想像力という希望が残り、結果、街の純粋性が息を吹き返す。そういう事象のリンクがこのシーンには表現されていると思うのです。

また菜々子が心臓を止めたタイミングでクマも消えますが、上記のバッドエンドではクマもまた戻ってこず、冷静に考える真エンドの選択肢をした場合では、クマが自分の記憶と決意を取り戻し戻ってくるのも同じ理由です。

人間側からアプローチする希望の象徴が主人公で、無意識の側からアプローチする希望の象徴がクマだとすると、現実世界の希望の最終線である主人公たちが欲望に飲み込まれた段階で、クマという無意識の世界の希望も消えることになるのだと思います。

ベルベットルームとは何なのか

青い色で統一されたリムジンの中の不思議な部屋「ベルベットルーム」。

ペルソナシリーズおなじみの象徴的な場所ですが、そんな部屋の本作での意味を考えていきたいと思います。

本作で、ペルソナは無意識を制御する心であり、その心は絆によって育まれると言われます。

またベルベットルームについては「育むべき自我を持つ客人の部屋」と表現され、意識と無意識のはざまの夢のような場所とも言及されます。

本作のゲームシステム上、この場所がきっかけで発動した現実世界のコミュ(絆)を元に、自身のペルソナ能力を強化していくことになるわけで、そのことからも、人との絆を元に、自身に様々な考え方や多様性、つまりは想像力という力を育む、心の中のゆりかごのような場所をイメージ化したのがベルベットルームだと思います。

「ベルベット」とはビロードの事であり、ビロードは表面がすべすべした肌触りの良い織り込まれた布のことです。

ベルベッドルームの色が青であることも踏まえて言葉の意味を考えると

まだ若い(青い)、すべすべした精神を持つ者の部屋という風に捉えることも出来ます。

また不思議な世界観や象徴的な作風で有名なデビッド・リンチ監督の作品に「ブルーベルベット」という映画があります。

これは田舎町に潜む人間の、心や欲望の暗部を象徴的に、不思議なイメージで描いた傑作ですが、無意識という意識の管理化におくことが出来ない、暗く怪しいイメージも本作のベルベットルームには表現されています。

本項の初めの部分でベルベットルームにゆりかごという表現を使いましたが、ベルベットという言葉を分解し、「ベル」は鐘で揺れるイメージ、「ベット」は寝具であるベットのイメージで、個人的にそこの連想からゆりかごをイメージをしました。

また物語の終盤でクマがベルベットルームに入った時に、「あなたがここに迎え入れたのは言葉だけではなかったようですな」という言葉も重要です。

この言葉から見るに、前提としてベルベットルームという絆や心の力を強化する場所は、基本的に言葉で構成されている、すなわち絆や心の強化は、言葉によって行われることを表しています。

人間はあらゆる事象や感情や思いを、言葉に変換して脳内に取り込むわけで、言葉の力は強く重大です。

しかしこのシーンは、「言葉だけではなかった」と言っています。

クマは元々、無意識側にいたシャドウであり、言語化されない無意識なわけで、ベルベットルームには入れないはず。

しかし、自我が芽生えたクマはベルベットルームに入ることが出来ました。

これは人間が無意識の中で感じる光のイメージ、つまりイメージという言語化出来ないものも自身の心を成長させるためには重要だということです。

世の中には「人間にとって言語が全てで、言語が無ければ何も存在しない」というような極端な主張を押し付けてくる人がいますが、本作はそもそもとして、物事には良い面も悪い面もあり、また悪いと思っている人や部分にも、良いところもあるという柔軟な想像力に重きをおいている作品です。

ゆえに上記のような何か一つが正しいというような押し付けは、一番本作の考えとは相容れません。(考えの一つとしてそう言う可能性を持っているのは面白いとは思う)

そもそもベルベットルーム自体のデザインが、象徴的でイメージ的です。

つまりベルベットルームというのは、心を育てる上では、言葉も無意識にあるイメージを大事にすることも、どちらも重要だと表現しているのです。

またクマが自分の記憶や決意を取り戻し、主人公たちのもとに戻った時、劇中で

「止まっていた石が、水の流れに流され、再び流れの中に戻る」という表現がなされます。

これは石を「意志」、水の流れを「思考の流れ」と読み替えます。

流れる思考というのは、不断に考え続ける力、すなわち想像力に起因します。

つまり、迷っていたクマの意志が、想像力という思考の動きにより、再び前を向き、光の方向へ戻った、という風に言い換えられると思います。

水にも青色のイメージがありますし、水の緩やかな流れというのもゆりかごやベルベットルームのイメージに重なります。

ベルベットルームとは、様々な象徴性やイメージにより、想像力を育む為の場所であり、プレイヤーに対し、想像力やイメージの大切さを教えてくれる場所でもあるのだと思います。

生田目という大多数の現代人の象徴

演歌歌手の妻との生活環境のすれ違いから、不倫に走り、議員秘書をクビになり稲羽市に戻ってきた生田目。

彼は、自分の心が弱っていたこともあり、安易な誘導や噂を元に間違った行動を取ってしまうわけですが、生田目は現代に生きる多くの人間の性質・事象を象徴しています。

まず安易な情報や、その時に自分が必要な情報に流されてしまう点が非常に現代的です。

最近では、ネット動画ばかり見てる人が、ありえない陰謀論にはまったり、また普通の人も、自分の主張を補強するような動画しか選ばない・見ないなんてことがざらにあります。

また不倫についても、現代が過剰に叩いている問題の一種であり(その人にはその人たちの事情があり、他人がとやかく言うべきでないと私は思う)、それをした人、一回何か問題を起こした人を徹底的に叩くという現代の病理も生田目という人物の背景描写に乗っています。

過剰に世間やマスコミに叩かれたことが、生田目の心に余裕をなくし、今回の事件に誘導されるきっかけの一つになっていることも、考えさせられるものがあります。

また、それに加え「自分は特別だ」「救世主だ」という自負心もまた、現代の、特に30代から40代の男性の特徴や傾向でもあります。

私自身が30代の男性ですが、我々の世代はゲームや漫画で「特別な力」「伝説の勇者」など、そういう系のコンテンツに多く触れてきたので、現実離れし、浮世離れした願望を持ちがちです(そういうゲームや漫画の素晴らしいところも沢山ある)

後の項目で、主人公・生田目・足立という現代人の三類型について述べますが、生田目はこの中で、最も現代に多いであろう、一般的な価値観を持つ男性を象徴しています。

そんな彼が最後には、とんでもない成長を遂げるのですが、それは最後の項目で書きます。

足立 冷笑とニヒリズムという現代の病巣

堂島の相棒の警察官であり、本作の真犯人である足立。

その飄々とした態度や物言いは一部で人気があり、個人的にはエンディングまで見た後ならば、その感覚も分からないではありません。

しかし、この足立ですが、個人的に現代の、特に10代から40代を中心とした病巣だと思う冷笑主義とニヒリズムをもろに現していると感じます。

彼の主張の根本にあるのが「現実は退屈で、こんな世界認めてない、否定する方法がないから生きているだけ」というものです。

何でこのような価値観になるかというと根本に、人生は勝ち負けであるという思想が染みついているからであり、その発想法が派生していくと「結局は才能」「結局は顔」「結局は金」と言うような、分かりやすい、人と比較して優越を感じれるステータスにしか魅力を感じれないという貧しい感覚になってしまうからです。

ゆえに自分がそれが無いと感じたら、人生は無理ゲーだと思い、冷めた温度で人生を生きる。それが足立です。

足立がこういう人間になった背景となるのかは一概には言えませんが、足立は進学校に通い、塾で勉強漬けの青春を送り、親も成績の良さを軸として足立と接していたのが見え、かつ親子の関係が非常にドライであった感じが見受けられます。

足立が不幸なのが、元々器用で要領も良かったので、勉強も簡単にこなせてしまい、親との関係性について深く考えることもなく、そのドライな環境や、塾的な結果が全ての価値観のまま成長を重ねてしまったことです。

結果として冷笑主義的な現在の足立になったのだと思います。

そんな足立の特徴の一つが、過度な自己保存意識の強さと損得勘定の強さです。

足立は事件において「テレビの中に入れただけ」「危険な場所だと知らなかった」「途中から生田目がやった」など、法律的にも自分の精神衛生的にも、常に自分を守る言い分を用意しています。

またコミュの時に、下手に仲間とつるんで足を引っ張られるより、一人でいた方がいいという発言もしており、仲間との交流や思い出よりも、自分の利益を重んじるというような損得勘定の強さが伺えます。

この二つの意識の高さは、そのまま現代の若者の特徴だと思います。

私が20代の時も、自己保存能力や損得勘定が高く、その理由の根本として傷つけらるのに慣れておらず、心の深い所で怯えているというのがあり、常に自分を守り、損得を計算して生きていました。

また足立は基本的に当事者であることを嫌い、観察者であることを望みます。

「面白いことは好きだが、面倒は嫌なので、自分は安全なところでみていたい」

こんなメンタリティを足立は抱えています。

そしてこれもまた現代の若者の特徴の一端でもあると思います。(全ての若者がこうであるというわけではないです)

さらに基本的な設定が受け身なので、自分で面白い物を発見する力に欠け、逆に不満点ばかり目に付くのも足立の特徴です。

レンコンが固い、田舎は店は閉まるのが早いなど、足立の発言は本当にぼやきが多い。

価値観の根本に勝敗主義があり、ゆえに諦めムードをまとい冷笑的。そして基本的に受け身で、当事者を嫌い、かつ面白いことは求めていて、不満点ばかりが目に付く。

そんな歪みの成れの果てが足立です。

本作で足立がしたのは、煽情的なスキャンダルに関係した人物を、自らの安全性を担保した上でテレビに落とす。かつ事件を匿名の手紙によりかきまわすという二点です。

これはスキャンダルの渦中の人を、事情もよく知らないくせにSNSで、匿名の状態で叩くという行為と本質的には同じです。

まさに足立の病理は現代の病理なのです。

結局、足立はニヒリズムと浅はかな快楽を突き進み、最終的には「どうせ80歳くらいで死ぬんだから、皆、欲望や霧に飲み込まれてしまった方がいい」という様な主張に至るわけです。

さてここまで極端ではないにしろ、今の10代から40代(特に男性)にこういう考えを持つ人が多くいます。

表だって表明しないにしても、言葉の節々に冷笑主義・ニヒリズム、勝敗主義を引きずった人が、ネット動画の配信者などにかなりいます。(むしろニヒリズムを打ち払おうと意識している人を探す方が難しい)

そんなわけで私は、理論が面白いなあと思っても、「この人の動画を見ていくことは、自分の心にあまり有益じゃないな」と思い、見なくなったYoutubeが数多くあります←この解決策も極端ではある笑

そんな動画配信者の多くは、30代から40代の前半です。

実はここからがさらにきついのですが、それを見るのは下の20代・10代が多いので、その価値観が自然に伝播していってしまうということです。

私は個人的に、実は30代から40代のロスジェネよりも、今の10代・20代の方が社会的にも精神的にも厳しい状態になるのではと考えています。

もう少し詳しく言うと、10代・20代は、想像力に溢れ情報を上手く取り入れることが出来る子と、ニヒリズムと直観的快楽しか分からない層に二分されると個人的に考えており、その責任は上のロスジェネ世代が冷笑主義やニヒリズムを撒き散らしていることに一端があると思ってます。

その意味で現代において根深い、冷笑主義やニヒリズムですが、それを打ち払うのが本作のペルソナメンバーの価値観です。

ペルソナメンバーは基本的な価値観を、勝敗主義でなく、自分や他人が何をどう思うのが楽しいのか、それを探していくと言う様な想像力を価値観の軸においてます。

ゆえに楽しいことや面白いことが、田舎の中で沢山発見出来ます。

皆が楽しいと思うことを発見、想像出来るということは、すなわち他人の幸せを考えることが出来る、利他の力に繋がるので、それがどんどん良い循環を生み、最終的に無意識の欲望に染まった、町の霧を打ち払うことが出来ました。

冷笑的で自己保存ばかり優先するような人は、当たり前ですが、困った時に誰も助けてくれません。

その意味で現代において、迷惑をかけ、かけられることを面倒と思わない様な鷹揚さも、幸せに生きていく為に必要なのではないかと思います。

考えれば当たり前ですが、生きていくという事は、他者と関わり合うという事で、関わり合う時点で本質的に迷惑や面倒を避けられないからです。

その面倒が、絆という喜びだと気付く事。もしくは想像力によりそう思う意識を大事にしていけば、本作のペルソナメンバーのように生きることが出来、足立のようにならなくて済むと思います。

また想像力があれば、結局は顔でしょ、力でしょ、お金でしょというような、自分だけの利益にしか根差さない貧しい価値観から脱出できるとも思います。

そんなわけで、私はロスジェネの一人として、陽気で鷹揚でなめらかな価値観で生きていき、少しでも下の世代に、人生は素敵だなって思えてもらえたらいいなと思うのです。

主人公・生田目・足立という三類型

後の項目でも述べますが、本作の黒幕であるイザナミは、人間の無意識の流れそのものの象徴・もしくはイメージ化した存在です。

なのでイザナミは基本的に、人間の無意識の欲望や願望を元に、それが流れる様な場を整えるというスタンスであり、能動的に動いているわけではありません。

そんな無意識の動きを活性化させる駒として選ばれたのが、主人公・生田目・足立の三人で、テレビに入る能力が与えられました。

選ばれた三人の一番分かりやすい特徴としては、都会から来たということであり、ここには明治維新など、外圧の影響を受けやすい日本史的要素が投影されていると思います。

また三人共、男であり、これは日本神話の男神であるイザナギが投影されています。

あまり目立たない所だと、三人共育ちが良さそうで、進学校っぽいオーラをまとっていることも似ています。

これは本作をするプレイヤー層に最も多い、都会のスタンダードな生活スタイルを投影したのではと思います。

さて、属性や外形的な要素が似ている三人ですが、内面の精神や役割はそれぞれ明確に違います。

先程、イザナミが無意識の欲望の駒として三人を選んだと言いましたが、言い換えると、この三人こそが人間の無意識の状態を現しているとも言えます。

生田目は、心に傷を抱え、噂を信じ、自分が見たいように行動してしまう普通の人。

足立は、ニヒリズムを抱え、欲望を煽り、それを観察する現代の悪循環を象徴した人であり、この二人が、無意識の欲望チームで、闇落ちしたイザナミの影響下にある闇落ちイザナギチームです。

一方、主人公は、現実を見つめ抗う真のイザナギチーム。これこそ人間の無意識に残っていた希望の象徴です。

しかし人数比でいうと闇落ちチーム2対光チーム1。

これが人間の無意識の反映だと考えると、ゲーム開始時点で既に人間の無意識の三分の二が欲望の闇に落ちている状態なのです。

本作は、この三つの違う類型の人物の差を際建てることにより、現代を生きる人間の精神の階層を視覚化し、より深い物語体験を提供してくれていると思います。

イザナミ、マリー、サギリたち

本作の黒幕であるイザナミ。

元々は、遥か昔に「人の世を守り共に歩み望みを叶える」という人々の無意識の願いから生まれた神的存在でした。

しかし産業革命や資本主義・消費社会の到来などにより、人を守りたいという部分はおざなりにされ、欲望の部分だけが増大した結果、二つに分かれてしまいます。

増大する無意識の欲望に呼応し、人の欲望や願いを叶えたい部分がイザナミになり、人を守りたいという意志や祈りの部分がマリーになりました。

サギリたちは、イザナミの手足のような存在として、人が見たいものだけを見る為の霧を出す役割を担います。(イザナミとイコールのような存在でもある)

当初は、欲望が増大する度にサギリたちが出す霧を、人を守る為に調整・制御していたマリーですが、あまりの霧の多さに「クスミノオオカミ」という霧に取り込まれた存在になってしまいました。

しかしそれでもイザナミには純粋な気持ちは残っており、記憶を失ったマリーとして、主人公と出会うことになります。(一番初めに出会っているところも重要)

前項の三類型で語った、主人公・生田目・足立のイザナギチームと、マリー、クニノサギリ、アメノサギリのイザナミチームはそれぞれ重なりあっています。

光の意志サイドの、主人公とマリー。これは闇落ちする前の純粋な気持ちを持っていた本来のイザナギ・イザナミチームと言えます。

生田目とクニノサギリ、足立とアメノサギリは、闇落ちし欲望に取り込まれたイザナミ・イザナギチームです。

本作は、闇落ちしている無意識を、光の可能性的存在が覆していく話とも言えます。

マヨナカテレビと霧

本作における舞台は「テレビ」「ショッピングモール」「ガソリンスダンド」「フードコート」など、大量消費・資本主義の象徴的な場が採用されています。

またマヨナカテレビは、真夜中にテレビを見ると、そこに自分が望んだ欲望・見たいものを映すシステムです。

それを踏まえると本作のテレビとは、欲望を煽り人を惑わす物の象徴として表現されていると言えます。

真夜中は、夜の闇に覆われ、人間の欲望のもっとも暗いものが見える時間帯です。

そしてテレビの中の無意識の世界は、現実に霧が出た時に、逆に霧が晴れシャドウたちが良く見えるようになり、暴れるようになります。

真夜中の闇・霧はどちらも視界を奪うものです。

すなわちこの「闇」や「霧」には、無意識の欲望を見つめすぎる・それ以外見えなくなるという意味が込められています。

現実の世界が霧に覆われ、テレビの中の世界で霧が晴れた時に、中にいる人間の本体がシャドウに殺されるのは、自分の欲望や闇をあまりに直視し、そちら側に引きずられることの危険性も表しており、欲望を見つめ制御する事と、飲み込まれることの違い、心においてのバランス感覚の重要さを丁寧に表現しています。

イザナミはテレビの中の世界を、人の心のうちにある無意識の海の一部と表現しています。

それを踏まえると、マヨナカテレビとは、自分の無意識下の最も暗い欲望を映し出す装置であるとも言えます。

現代社会のテレビも、不倫やスキャンダルなど、性本能や攻撃本能を快楽的に煽り、普段抑圧されているものをショーとして提供しています。

また人々に自分を見せたい、有名になりたいという人間の承認欲求を発散させる舞台でもあります。

マヨナカテレビは劇中で、抑圧された心の発散として自分を見せたい側と、その抑圧された部分を覗きたい周囲の心。

すなわち見たい存在・見せたい存在を繋ぐ窓と表現されていますが、それは現実のテレビも本質的には同じです。

本作の霧はそのまま人の目を逸らすもの・視界を奪う発散物としての霧で意味は通じますが、象徴的な意味をさらに考えるなら、自分の見たいものや欲望を実現するために、都合よく自分の精神をコントロールする心の動きの象徴です。

その人間の無意識の心の動きが現実世界に連動し、町の中に霧を発生させ、町の人々が闇や霧の中で欲望に深く沈み込み、その欲望がテレビ画面に映し出されるのがマヨナカ

簡単に言ってしまうと、自分の無意識の最も暗い欲望を映し出すマヨナカテレビの画面に、欲望を映し出させるアシストをするのが霧ということです。

現代は、勝者と敗者に人びとを分ける勝敗主義という価値観が強固に植え付けられています。

結果として、皆が少しでも自分が優秀、正しい、もしくは勝者だと思いたいがために、自分の意見の正しさを補強してくれるもの、もしくは現実から目をそむけるための快楽を提供してくれる様なものしか見なくなっていきます。

これこそが、まさに霧の中にいる状態と言っていいでしょう。

アメノサギリのビジュアルは巨大なメタルの目玉ですが、私には現代人が動画を見たりするためにスマホを覗き込む目玉に見えます。

イザナミが人々を、「他者との比較でしか自分を定義できず、不安で仕方ない」と表現しますが、これも勝者・敗者のフィルターでしか他人の存在や、自身の幸せを捉えられない貧しさの現れです。

このメンタリティで居続けると、結果、自分が何を喜び、幸せに思うかという、自分自身の真実すら、分からなくなり、イザナミの言うような、闇雲に混乱している人間たちが出来上がります。

本当は、競争や勝敗というフィルターを外し、自分が何か好きで何がしたいのかを考えること、そして他の人を競争相手だと思う意識を排して、自分と同じく幸せを追い求める同志だと考える想像力が、幸せに至る道だと思うのですが、一方でニヒリズムや勝敗主義は以前根強い価値観です。

その価値観の元に根付く欲望に、考え抗うことで主人公たちが打ち勝っていくのが本作なのですが、重要なのは、主人公たちが欲望を映し出す元凶や象徴であるマヨナカテレビに入り、人々を救うということです。

本作の大事な哲学として、「欲望の向きあい方やバランスの取り方」というものがあると思いますが、テレビやショッピングモールというものを否定するのでなく、どんな存在にも向き合い方があり、利用の仕方によりどんな存在にもなるという価値観の一端もまた、主人公たちがテレビの世界に入ることに現れています。

本作における「神」と「日本神話」

本作のイザナミとマリーは元々一つであり「イザナミノミコト」という名前でした。

これは太古の昔に、人々の無意識の願いである、人々を守り・共に歩み、望みを叶える存在、すなわち「神」として生まれた存在です。

上記のイメージを具体化するなら、太古の昔、狩猟採集生活で一族が満足に食べていくのもままならない中、一族が食糧など大地の恵みの恩恵を受けて幸せに生活出来る為に、人々の願いが生み出した祈りの対象として「神」という存在を生み出した、そのようなイメージだと思います。

これは非常にアニミズム的で縄文的な宗教観です。

上記の価値観や事実を自分なりに言葉にするなら、「神」とは人間の無意識の願いの結合が生んだものである。そういう風に言えるのかなと思います。

最近私が読んで感銘を受けた本に、心理学者の木村敏さんが書いた「あいだ」という本があるのですが、本作の「神」はまさに人と人との「あいだ」の底流に流れる無意識の流れの様な存在だと思うのです。

本作の主人公側のペルソナ能力のほとんどが日本神話の神々で構成され、稲羽市など物語の舞台も日本神話の名称が元になっています。

これは本作のテーマが、ジュブナイルであると同時に、日本人の精神や無意識の流れの表現であることを象徴しています。

アメノサギリやクニノサギリといった古事記でしか登場しない神がフューチャーされるのは、霧という要素が合致したという理由が主だと思います。

ただ他にも、日本書紀に関しては、有力な豪族に対する政治的配慮の記述、また後半は事実、政治史的な側面が強いので、純粋な神話性が高い古事記の方に重きを置きたかったのかなと考えています。

さてここからは本作の物語と、日本神話とのリンクについて考えていきます。

本作の物語の始まりである、主人公が稲羽市に来た段階で、人々の無意識はほぼイザナミの闇の欲望に取り込まれていました。

日本神話の物語の記述において、仲良く国生みをしていたイザナギとイザナミでしたが、火の神を生んだ時の傷によりイザナミは死んでしまい黄泉の国へ行ってしまいます。イザナギはイザナミが恋しく黄泉の国へと向かいます。

黄泉の国の闇に落ちたイザナミにイザナギの意識が持っていかれている状態。これが初期の稲羽市の状態とリンクしてると言えそうです。

日本神話では、イザナミの姿を追い、イザナギが黄泉の国に行きます。しかしそこで見るなと言われたのにイザナミの腐敗した姿を見たことから恨みを買い、イザナギを追ってくるイザナミから逃げるという展開になります。

この部分はイザナギの心を持った主人公が、闇落ちしたイザナミが用意した、稲羽市を舞台にした事件に仲間と共に謎に迫っていく部分とリンクしています。

その後日本神話では、黄泉の国から逃げ切ったイザナギに対し、イザナミが岩ごしに「こんなひどいことをするなら私は地上の人間を1日に1000人殺します」と言うのに対し、イザナギが「ならば私は1日に1500人の子供を誕生させよう」と返す、という風に物語が展開します。

これにより人間の生まれる数の方が多くなって、人口が増えるようになったという事が、このエピソードによって表現されています。

このシーンはラスボスの伊邪那美大神の「幾千の呪言」に対し、仲間たちや町の人々との絆により力を得た主人公が、覚醒ペルソナである伊邪那岐大神が放つ「幾万の真言」により、伊邪那美大神に打ち勝つという描写とリンクしています。

日本神話の、人を誕生させ、人間の人口や歴史を前に進めていくというイザナギの決意を、本作では人との絆や想像力が、無意識の欲望に打ち勝つという現代的な物語に置き換えられているわけです。

本来の日本神話は、この後、黄泉の国の死臭を落すため、河原で禊により体を清め、天照大御神ら三貴神が生まれるという流れになり、イザナミに関しては言及がなくなります。

しかし本作に関しては、主人公たちの行動によりイザナミは、本来の純粋な、人を守りたいという精神を取り戻し、イザナミノミコトという本来の豊穣の意識を取り戻します。

日本神話に言い換えると、国生みをしていた純粋なイザナミを取り戻したということになります。

つまり本作においては、闇落ちしたイザナミを救っており、本家日本神話を超える様な展開になっているのです。

そもそも本作のテーマは、自分の欲望と向き合いバランスを取る力、想像力に重きを置いており、闇と考えながら向き合うからこそ、欲望やニヒリズムに打ち勝つことが出来る事を示しています。

そして一度、欲望に染まっても、その霧を希望により晴らすことが出来ると言う物語でもあり、そこには失敗しても、想像力によりあがくことで復活出来るというメッセージも込められています。

闇落ちしたイザナミ的ニヒリズムの価値観が根強い現代に、一筋の光を照らし出し、その光を持つことが、結果として多くの人に伝播し、世の中を変える可能性がある。

そのような希望の可能性を示した、現代に必要な真の日本神話が本作なのです。

調和・バランス・想像力

最後に本作を貫く、重要な哲学やメッセージについてを考えていきたいと思います。

本作で、ペルソナ能力に目覚める為には「見たくない抑圧された心と向き合い、それを制御」しなくてはいけません。

ここに本作のメッセージの根幹が詰め込まれてます。

テレビの中の世界で、自分の抑圧している心であるシャドウと向き合った時、それを受け入れず否定すると、逆に抑圧された心は増大し、シャドウに殺される。

また足立のように、シャドウの側に完全に身を投げても、欲望や優越感、闘争本能などに取り込まれることになり悲惨な運命を辿ることになる。

また本作では、現実世界で霧が出て、視界がさえぎられた時こそ、精神が暗い欲望に直線的に向き合うことになる為、一番危険な状態です。

つまり自分の欲望と向き合うことは大事だけども、それに必要以上に取り込まれるのは違う。つまりバランスや調和が大事だと言っているのです。

序盤で、自分のシャドウを見られた千枝に対する選択肢に「あれが千枝の全てじゃない」という言葉がありますが、この考え方はとても重要です。

欲望や誰かに勝ちたい・上に行きたいという思いを無意識に抱えていても、それは数ある自分を構成する要素の一部分に過ぎない、ゆえに受け入れつつも、色んな可能性を考えて、情報を吟味し、自分の価値観や光を探していく。

そのようなバランス感覚が大事なのだと私は思います。

このバランス感覚や調和を実践するのに大事なもの、それが想像力です。

まずバランスを保つためには、自分には色んな可能性があり、選択肢があることを知らなくてはいけません。

そしてそれを知るには、色んな角度から物を考えれる力・想像力が必須となります。

そして色んな情報から、様々な考え方を吸収し、欲望と理性の調和を実践出来る人は、様々な考え方をする他人を理解し、絆を深めることも出来ます。

これが、想像力を媒介にしたコミュニケーションの本質の部分なのではないかと思います。

ゆえに「絶対にこの意見が正しい」「この要素が全てだ」と言うような、一つの意見に執着するような貧しさは、本作の哲学とは正反対のものになり、これらは想像力の欠如から来るのだと思います。

本作で直斗が「理解出来ないのと、しようともしないのは違う」と言いますが、自分にまだそれを理解出来る力がなくても、理解しようとあがくことの重要さも本作の大事なメッセージの一つです。

また未来を変える力が君たちにはあると言った足立に対し「そんなもん誰にだってあるんだよ」と陽介が言いますが、想像力に目覚める可能性、もう一度やり直す、再び立ち上がるエネルギーが、現代で絶望・混乱している、全ての人間にあるという希望も、本作を語る上で大事だなと思います。

ラスボス戦では、足立も他の町のコミュメンバーと共に、主人公に絆の力を託しますし、エンディングでは、否認していればおそらく立件は難しいのに、全面的に罪を認めています。

またマリーは、闇落ちしたイザナミに渡された古いクシをずっと持っており、絆を断ち切ってはいません。

このことから本作は、考え方が違う相手、欲望に落ち・罪を犯した人を、ただ否定し断罪するのではなく、その人達との絆を探り、手を取り合う可能性という想像力の重要さも表現しています。

その意味で本作には、完全な悪役は存在しないと言っていいかもしれません。

自分の闇の抑圧された欲望を見つめ、制御し、光の可能性に変化させるというサイクルが、全てにおいて貫かれています。(その意味でペルソナ能力は想像力を起因とする力だと思います)

エンディングにおいて、商店街とジュネスが協力し合う光景は、人々と大資本とが、良いバランスで手を取り合い、協力し合える可能性を示しています。

本作は、どうしたら自分は幸せになれるか、また他の人と自分がどうしたら調和し幸せになれるのかを、常にあがき考えること。すなわち真の想像力の重要性を説いた作品です。

そしてその想像力が、最高のバランス・調和に辿り着く時、自分と他人という輪郭は限りなくゆるやかになり本当の幸せに辿り着けるのではないか、そんなことを思います。

それこそまさに「我は汝、汝は我」ということでしょう。

本作をプレイして、私の人生にもかなり影響があり、良い方向に意識が流れていくのを日々感じています。

人生の解像度をより深く、豊かにしてくれた本作に感謝して、本考察を終えます。